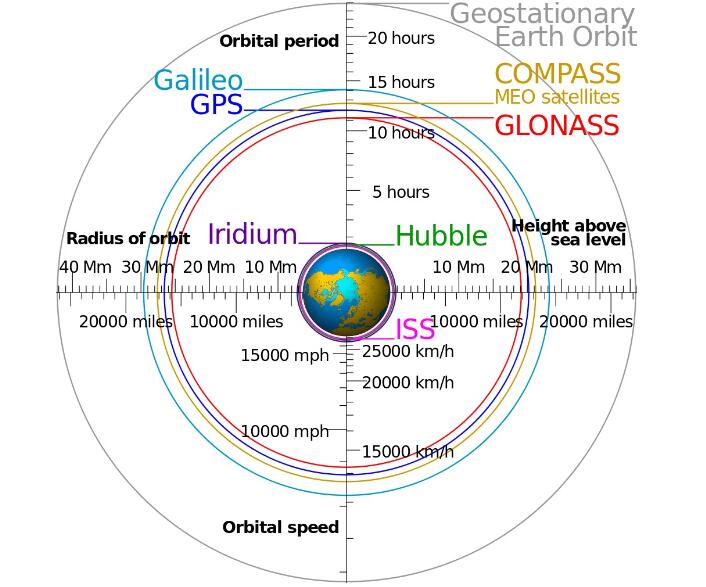

GLONASS(俄羅斯的全球定位系統)、GPS(美國)、 COMPASS(即北斗,中國)的一部分和Galileo(歐洲)的衛星都運行在地球中軌道(MEO),高度分別為19,100km、20,200km、21,500km 、23222km。別家需要全球覆蓋的的衛星數目分別為24、24和27。

北斗和伽利略一樣用了27顆地球中軌道衛星,一個原因是因為他們的軌道高一些,需要略多數目保證衛星離接收機不太遠,另一個主要原因是這些衛星的軌道同GPS不同,只有3個軌道面,每個軌道面9顆,軌道面之間為相隔120°均勻分布。這種分布方式是北斗需要比GPS多3個衛星的原因。

首先,軌道越高,所需衛星總數越少,因為每個衛星覆蓋的面積更大。原答案中“需要略多數目保證衛星離接收機不太遠”是完全錯誤的。北斗和 Galileo 會適當增大衛星發射功率以保證地面接收到信號的信噪比,而不是增加衛星數。

其次,GPS 六個軌面,并不一定比北斗和 Galileo 的三軌面設計更優。事實上,四大 GNSS 系統,只有 GPS 用了六軌面,其他三個系統都采用了三軌面。下面這篇論文詳細說了為什么 Galileo 選擇了三軌面。

最后,我來簡單回答一下為何北斗衛星導航系統需要 35 顆衛星才能覆蓋全球,而 GPS 只要 24 顆就夠了。關鍵在于如何定義“夠”。

在設計 GPS 的時候,“夠”的定義是保證地球上任何地點任何時間都可以定位——能看到至少 4 顆衛星。按照這個要求,在六軌面和軌道高度 20,200km 的前提下,只要 21 顆衛星就夠了。所以,GPS 選擇了 21 工作衛星 + 3 備份衛星的基礎星座。同時代的 GLONASS 的設計是三軌面 21 工作衛星 + 3 備份衛星,同樣可以保證全球任何時間都能看到至少 4 顆衛星。

在實際運行中(1990 年到現在),GPS 衛星數總是多于 24 顆,很多時候有 32 顆在天上,超過 30 顆可用。這樣,地球上很多地方都能看到 8 顆以上衛星(開闊地、無遮擋)。人們發現多出來的衛星可以提高 Geometric Dilution of Precision (GDOP) 進而提高準確度(accuracy),并且可以通過 RAIM (Receiver autonomous integrity monitoring) 提高完好度(integrity)。RAIM 需要至少 6 顆衛星才能有較好的性能。

所以,在設計北斗和 Galileo 時,“夠”就不僅僅是任何地點任何時間都可以定位,而是要提供盡可能高的 RAIM 可用性(availability),所以 Galileo 和北斗 MEO 都使用了 27 工作衛星 + 3 備份衛星的星座設計。北斗額外加了 5 顆 GSO 衛星提高亞太地區的性能。(轉自網絡)